Rebbur ティーグリーン

(お茶の端材+天然ゴム)

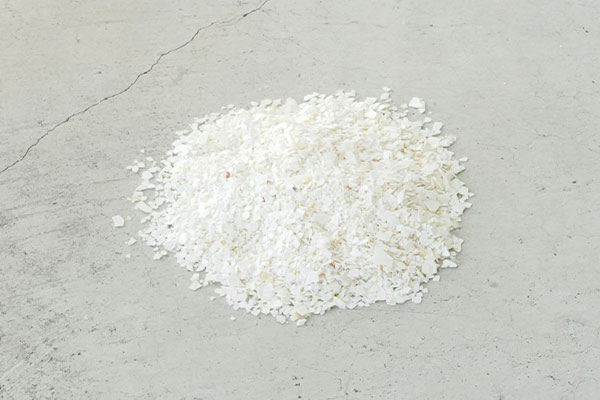

お茶の端材は製茶工場の製造工程で廃棄されるものを使用。主に出物(でもの)と呼ばれる有効活用しづらい端材と天然ゴムとを混ぜ合わせることで製造しています。表面にはお茶のかけらによる表情豊かな質感があり、素材からはほのかなお茶の香りがします。

開発ストーリー

日本茶といえば濃厚なグリーンを連想する人は多いはず。でも「茶色」がブラウンを意味するように、もともと釜炒りのお茶はブラウンでした。それを茶畑のように鮮やかなグリーンしようと、現在の日本茶の製法を開発したのが宇治田原郷の永谷宗円です。江戸期のイノベーションにも敬意を表し、日本茶の色彩と香りを活かした新しいゴム素材の開発を志しました。

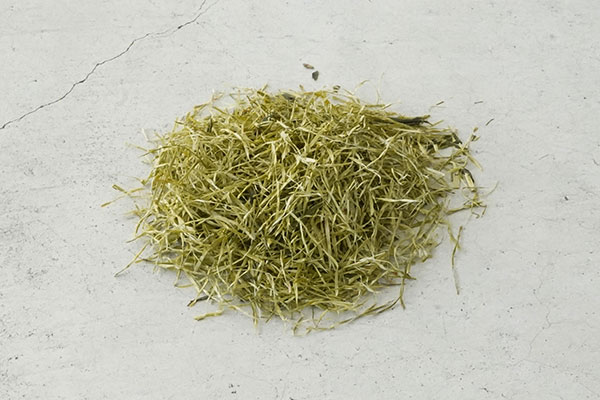

問い合わせた先は、香川県随一のお茶どころとして知られる高瀬。製茶の過程では「出物(でもの)」という部分が取り除かれます。できるかぎり他の製品に再利用するものの、利用価値が少ない廃棄対象の部位もあるとのこと。高瀬茶業組合の荒⽊ 直樹さんが説明してくれました。

「秋冬番茶の出物は端材として扱われることが多く、農家の利益にもならない余剰材料は廃棄対象になっています。ゴム素材との混合で、今までにないお茶の可能性が広がるのは面白いですね。異業種との協働も楽しみにしています」

お茶の出物には、粉末から茎や樹皮までさまざまな形状があります。そのような端材と天然ゴムをオープンロールで挟むようにして練り上げる過程で、乾燥の度合いによっては気泡が入ってしまうことも。粉状の茶葉は飛散しやすく、産地や季節の違いで色や仕上がりにもバラツキがあります。

それでもお茶のかけらが素材の表面に浮上すると、いかにも天然原料らしい独特の質感や表情が生まれました。お茶の香りもはっきりと楽しめるユニークなゴム素材に仕上がりました。

素材協力:農事組合法人 高瀬茶業組合

高瀬は四国を代表するお茶どころで、香川県西部の三豊市にあります。農業が盛んな土地柄で、栽培面積全体の8割を茶畑が占めています。高瀬茶は関西品評会で一等一席の農林大臣賞を受賞し、昭和天皇皇后両陛下に新茶を献上した実績もある伝統の銘茶です。

フェアトレードの天然ゴムを使用

「強制労働が行われていないこと」「児童労働が行われていないこと」「直接、間接を問わず、すべての生産者に公正な対価が支払われていること」「生産者・労働者の安全で健康的な労働条件が守られていること」を確認しているフェアトレードの天然ゴムを使用しています。